保监会:P2P平台有风险;不要轻信“好心人”

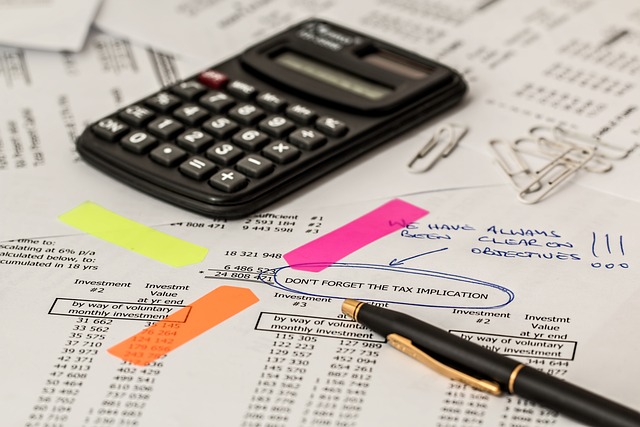

因为保险条款的专业与晦涩,消费者在银行办业务时会遇到个别销售人员利用消费者缺乏相关知识,将银保产品与定期存款相混淆,并以强调利息高、保本无风险等来做推销。经不住诱惑,消费者“存款变保单”的案例屡见不鲜。 “目前广东保险市场上销售的银保产品主要是万能险和分红险,夸大保险产品收益、混淆银保产品与银行存款概念、隐瞒保险产品退保损失等是常见的误导方式。”广东保监局寿险处相关人士对记者表示,作为消费者,在接受推销时要注意辨别6个花招,让自己购买保险时能够明明白白。 ? 花招1 “这款产品跟存款一样” 案例:在广州务工的伍小姐夫妻二人到住处附近的一家银行存款。存款时,销售人员建议伍小姐买另一款“理财产品”。“他说这款产品和存款一样,而且比存款利息高,保本无风险,随时都可以支取。”既然收益比存款高,还能随时支取,伍小姐同意购买。回家后她才发现手中的“理财产品”是某小型寿险公司推出的一款万能险。 提示:销售人员往往会把保险产品混淆成定期储蓄、基金等,一般还会与此类产品比较。当你听到“这款产品跟存款一样”时要提高点警惕。如果对方提供的是保险产品,那么单据上一定会有“保险”字样,比较容易辨别。 此外,销售人员说的“随存随取”,言下之意是急用钱也可以变现,但取款就是退保,退保会有已支付保费损失,这就是消费者并不知情的“随存随取”潜规则。 花招2 “几年下来收益率比存款更高” 案例:去年年初,白先生在家门口的银行想办个定期存款,进门后就有工作人员前来推荐一款银保产品。白先生听说要存五年,到时候的收益比定期存款要高,最高能达到20%。于是,白先生便办理了此业务,将要存入银行的钱买了银保产品。现在一年过去了,至于保单到底值多少钱,白先生自己心里并不清楚。 提示:记者了解到,白先生购买的是一款分红险,原理上5年后才可以取保单现金价值超过已支付保费金和收益。销售人员提出的20%收益率并不高,算术平均后,这款产品每年的收益只有4%左右,明显低于5年期定期存款利率,而且这一收益率并不保证。 这也告诉大家,对类似的理财产品的收益率自己要做到基本“心中有数”。一方面,白先生可以查看《分红通知书》演示的保单现金价值;另一方面,可以致电保险公司客服询问收益细节。如果消费者购买的是万能险,可登录保险公司官网查阅结算利率计算具体收益;如购买的是投资连结保险,可每查看账户净值。 花招3 “买完就可坐享分红” 案例:市民陈姨和白先生有同样的遭遇,也是云里雾里地买了一份分红险。陈姨一年前在某银行网点经业务员推荐,购买了一款保险,首次缴费3万元。陈姨以为交了这笔钱就能在家坐享分红,可谁知近期接到保险公司的电话,通知她到了续缴保费的时间,而且这款保险产品要连续缴纳5年,否则无法享受到保障和分红。 提示:除了产品的属性和收益情况,还有一项关键指标就是“缴费期限”。保险产品的缴费方式分为期交和趸交,所谓期交就是在首次缴费后,需要按照保险公司规定的年限定期续交,而趸交就是一次性交清。陈姨所购买的产品需要连续交5年才能有所回报,如果中断缴费就会蒙受损失。 需要注意的是,消费者在购买保险时应细读保险条款,对黑体字部分要特别注意,重点关注“保险期限、缴费期限与金额”等条目内容,不能只依靠销售员的单边说辞。 花招4 “你就按照我说的填写” 案例:今年2月,90后小赵在一家银行办理业务时,销售人员向她推荐了一款银行系保险公司的两全保险,附加一款重疾险。在填写资料的过程中,小赵发现有一份《健康告知书》,在两道问题后面都有“是”或“否”的选项,销售人员示意小赵“就按照我说的填写”,全都选择了否。 提示:据了解,小赵从小到大都没有患过重大疾病,也并无残疾等身体缺陷,所以她在《健康告知书》里面全都选择“否”合情合理,保险公司会按照规定承保。但是,万一投保人本身有患病历史而且想隐瞒,销售人员又故意诱导投保人谎报“健康”状况的话,最后会有什么情况呢?出事后,会遭到拒赔。 因此,在投保时,消费者一定要理性对待个人健康状况,就算有过往病史也不一定被拒保(核保人员会考察病史与所投保保障的相关度,相关度高的话,有的保险公司会以调高保费的方式承保),不如实告知则一定影响保险权益。 花招5 “签完字,其他都交给我处理” 案例:广州白领郭小姐每个月都要将工资存为一年期定存。在今年春节前,郭小姐经过销售人员的推荐,将原本打算存入银行的1万元,购买了一款理财产品,按照销售人员的说法,一年后可以领取已支付保费和利息。郭小姐在一位刘姓工作人员的指引下,在两张单据上签了字,单据上的其他内容,均由工作人员代替郭小姐填写。 提示:在消费者购买理财产品时,销售人员也只能花几分钟大概介绍一下产品,消费者往往也本能地在一堆来不及看清的材料上签字了事。基于此,理赔时就有可能出现

保险方案

热门文章

89254

89254

87541

87541

69852

69852

69353

69353

68785

68785

67451

67451

65182

65182

63152

63152

62512

62512

60321

60321

先生

女士

获取验证码